이반 1세

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이반 1세는 모스크바의 첫 번째 공작이자 블라디미르 대공으로, 모스크바 대공국을 부유하게 만들고 러시아 차르국으로 성장하는 기틀을 마련한 인물이다. 그는 킵차크 칸국에 충성을 맹세하고 징세관 역할을 수행하며 "칼리타"라는 별명을 얻었으며, 주변 공국들을 흡수하여 모스크바의 세력을 확장했다. 그는 러시아 정교회와 긴밀한 관계를 유지하며 모스크바를 종교 중심지로 만들었으며, 아들 시메온에게 대공 지위를 계승시켰다. 이반 1세는 긍정적 평가와 부정적 평가가 공존하며, 소비에트 시대에는 비판적인 시각으로 평가받기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 13세기 러시아 사람 - 바실 칼리카

바실리 칼리카는 14세기 노브고로드 대주교로서 정치적 역량과 종교적 지도력을 발휘하며 노브고로드 크렘린 석벽 건설, 성 소피아 대성당 개조 등의 건축 사업을 추진하고 스웨덴과의 평화 조약 협상에 관여했으며, 흑사병 창궐 당시 프스코프를 방문 후 병사하여 러시아 정교회 성인으로 추앙받는다. - 13세기 러시아 사람 - 온핌

온핌은 11세기에서 15세기 사이 제작된 자작나무 껍질 문서에 등장하는 인물로, 문자를 배우기 위해 연습한 알파벳, 음절, 그림 등이 담긴 그의 문서는 중세 노브고로드 공화국의 교육 방식과 아동 문화를 이해하는 데 중요한 자료이다. - 러시아의 역사에 관한 - 드미트리 돈스코이

드미트리 돈스코이는 킵차크 칸국 군대를 쿨리코보 전투에서 격파하여 '돈스코이' 칭호를 얻고 모스크바 크렘린을 건설했으며 몽골의 침입에 맞서 싸운 모스크바 대공이자 블라디미르 대공으로, 사후 정교회 성인으로 시성되었다. - 러시아의 역사에 관한 - 이반 3세

이반 3세는 모스크바 대공국의 대공으로 루스 통일을 추진, 킵차크 한국으로부터 독립하고 동로마 제국 황녀와 결혼하여 '차르' 칭호를 사용했으며, 수데브니크 법전을 편찬하여 농노제를 강화하고 중앙집권화를 추진했다. - 1288년 출생 - 카로이 1세

카로이 1세는 카페 앙주 출신으로 1308년부터 1342년까지 헝가리의 왕이었으며, 헝가리 통일 전쟁과 내치 및 경제 개혁을 통해 헝가리의 재건을 이끌었다. - 1288년 출생 - 고후시미 천황

고후시미 천황은 가마쿠라 시대의 제93대 천황으로, 재위 기간 동안 막부와 황통의 압박을 받았고 퇴위 후에는 상황으로서 정치에 관여했으며, 아들인 고곤 천황이 북조의 초대 천황으로 즉위하는 데 기여했다.

2. 초기 생애

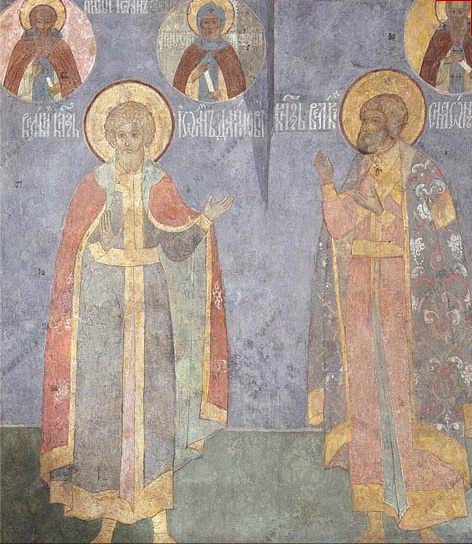

이반 다닐로비치는 모스크바의 첫 번째 공작이자 모스크바계 류리크 왕조의 창시자인 다닐 모스크바 대공의 넷째 아들이었다. 다닐은 블라디미르 대공으로 통치했던 알렉산더 네프스키의 네 아들 중 막내였다. 이반의 어머니에 대한 기원은 알려지지 않았지만, 예배 의식 관련 자료에 따르면 아그리피나라는 이름을 가졌을 가능성이 있다.

다닐 알렉산드로비치의 아들로 태어난 이반 1세는 1325년 모스크바 공국의 공작으로 즉위하였다. 1328년 블라디미르 대공을 겸하면서 모스크바 대공으로 승격하였다. 1338년부터 1340년 붕어할 때까지 아들 시메온 이바노비치에게 대리청정을 부여하였다.

이반의 정확한 출생 시기는 알려져 있지 않다. 연대기 기록에 따르면 다닐의 다른 아들의 출생은 중요하지 않게 여겨졌기 때문이다. 그는 '아나니아스'라는 이름으로 수도원 서약을 했고, 성인의 축일이 율리우스력 10월 1일이라는 사실을 근거로 10월 1일에 태어났을 가능성이 있다. 게다가, 세례자 요한의 잉태 기념일은 9월 23일이며, 이반은 그 성인의 이름을 따서 지어졌다.

이반이 정치 활동에 처음으로 참여한 기록은 1296년으로 거슬러 올라간다. 당시 그의 형 안드레이의 총독들이 쫓겨난 후 다닐이 노브고로드 통치를 제안받았을 때였다. 이반은 아버지에 의해 노브고로드로 파견되었지만, 1298년 안드레이가 다시 노브고로드 통치를 제안받으면서 그의 노브고로드 체류는 짧았다. 역사가 --(Николай Сергеевич Борисов)에 따르면, 이반은 공작의 아들들이 7세 이전에는 그러한 역할을 맡을 수 없었던 점을 고려하여 1288년경에 태어났을 가능성이 높다. 그는 또한 이반의 할아버지 알렉산더 네프스키가 8세 때 노브고로드로 파견되었고, 네프스키 자신도 아들 드미트리를 약 9세 때 노브고로드로 파견했다고 언급한다. 다닐은 1303년 3월 5일에 사망했고, 그의 아들 유리에 의해 모스크바 공작의 자리가 계승되었다.

이반은 어떤 자료에 따르면 그의 관대함과 가난한 사람들에 대한 연민 때문에 "칼리타"(Калита|칼리타ru)라는 별명을 얻었다. 보로프스크의 수도원장 파프누티(Пафнутий Боровский|파프누티 보롭스키ru)는 제자들에게 이반이 "매우 자비로워 허리에 항상 은화로 가득 찬 칼리타를 차고 다니며, 어디를 가든지 가져갈 수 있는 만큼 가난한 사람들에게 주었다"는 이유로 그 별명을 얻었다고 말했다. 바실리 클류체프스키가 지지하는 또 다른 견해는 이 별명이 비꼬는 의미로 주어졌고 그의 인색함을 반영한다는 것이다.

3. 치세

이반 1세는 황금 군단[1]의 칸으로부터 승인을 받아 블라디미르 대공 직위를 얻기 위해 경쟁했다. 1328년 칸의 승인을 얻어 모든 루스 영토에서 세금을 징수할 수 있는 블라디미르 대공으로 즉위하였다.

이반 1세 치세 시 모스크바 대공국은 크게 발전했는데, 러시아 역사학자 클루체프스키는 그 요인을 다음과 같이 세 가지로 분석했다.

모스크바 대공국은 매우 부유해졌으며, 이반 1세는 이 돈으로 주변 대공국들에게 대출해주기도 하였다. 빚을 진 공국들은 빚더미에 앉게 되었고, 이반 1세는 이들을 합병해 나갔다.[2] 가난한 주인들이 스스로 땅을 파는 경우도 많았으며, 루스의 수많은 공국들은 모스크바 대공국에 흡수되었다.

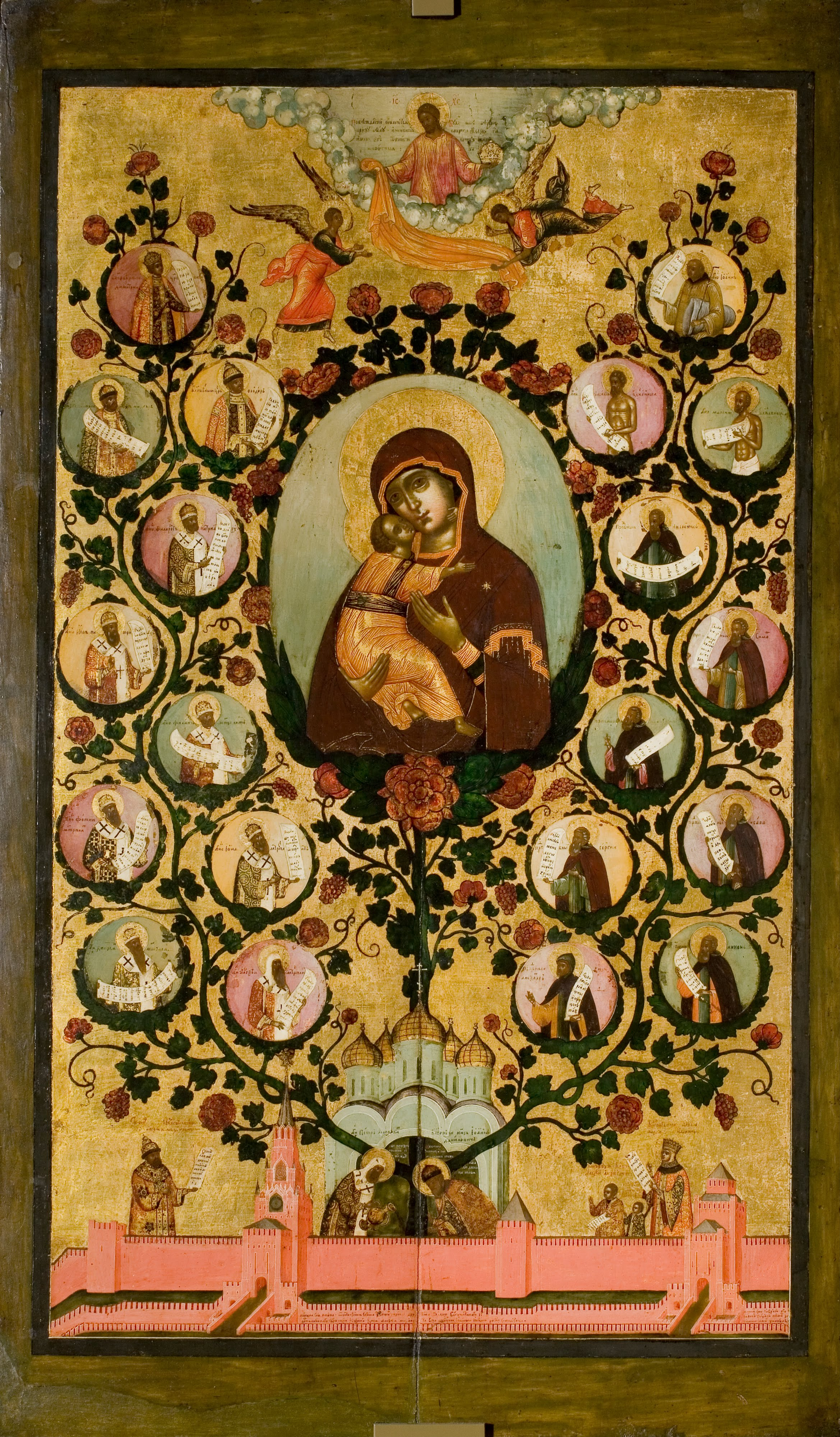

동방 정교회의 수장은 블라디미르에서 모스크바로 옮겨갔다. 이반 1세는 성당도 많이 축조하였는데, 1333년에 완공된 대천사 미가엘 성당은 훗날 그와 그의 후손들의 묘지가 되었다.

1339년 2월 1일 아들 시메온에게 대리청정을 부여한 후 1340년 3월 31일 52세의 나이로 사망하였다. 그의 아들 시메온은 모스크바 대공과 블라디미르 대공직을 동시에 계승하였다.

3. 1. 권력 장악

1325년 형 유리 3세가 트베리 공 드미트리에게 살해당한 후 이반 1세는 모스크바 공작위를 계승했다.[1] 1327년 트베리 봉기 진압에 참여하여 킵차크 칸국의 칸의 신임을 얻었다. 1328년 킵차크 칸국의 우즈베크 칸으로부터 블라디미르 대공으로 임명되어 루스 지역의 세금 징수권을 획득했다.[2]

이반 1세는 경쟁 관계에 있던 트베리 공국을 견제하고, 주변 공국들을 흡수하여 모스크바 공국의 세력을 확장했다. 특히, 벨로제로, 갈리치, 우글리치 공국 등을 매입하거나 혼인 동맹을 통해 영향력을 확대했다.

3. 2. 통치 정책

이반 1세는 황금 군단[1]의 칸에게 충성을 맹세하고 블라디미르 대공으로 즉위하여 모든 루스 영토에서 세금을 징수할 수 있는 권한을 얻었다.[2] 그는 징세관 역할을 수행하며 모스크바를 부유하게 만들었다.

러시아 역사학자 클루체프스키는 모스크바 대공국의 발전 요인을 세 가지로 분석했다.

이반 1세는 모스크바 대공국 내의 외적을 제거하고 상인들의 교통 안전을 보장하여 경제 발전에 기여했다.[2] 몽골 군사들이 사라지자 모스크바 대공국에는 평화와 질서가 찾아왔다.

또한, 주변 공국들에 대출을 해주고 빚을 빌미로 영토를 합병해 나갔다.[2] 가난한 영주들이 스스로 땅을 파는 경우도 많았으며, 이러한 방식으로 루스의 많은 공국이 모스크바 대공국에 흡수되었다. 몽골인 포로들을 석방하여 모스크바 영토에 정착시키는 등 인구 증가 정책도 펼쳤다.

후대의 족보 기록에 따르면, 이반 1세는 블라디미르-수즈달 공국의 여러 군주들과 평화로운 관계를 유지하거나, 왕가 간의 혼인을 통해 영향력을 확대했다. 리아잔 공국과의 관계는 반독립적인 수준으로 유지되었는데, 이는 리아잔 군주가 여전히 ''비크호드''(vykhod)를 거두어 칸에게 바쳤기 때문이다.

3. 3. 종교 정책

이반 1세는 러시아 정교회와 긴밀한 관계를 유지하며 모스크바의 종교적 위상을 높였다. 그는 키예프와 전 루스의 대주교 표트르를 모스크바로 초청하여 모스크바를 종교 중심지로 만들고자 했다. 1333년에 완공된 대천사 미가엘 성당은 훗날 이반 1세와 그의 후손들의 묘지가 되었다.[2] 1326년에는 모스크바 성모 승천 대성당의 기초를 놓았다. 그의 사후, 대주교 페오그노스트는 1328년에 공식적으로 대주교좌를 블라디미르에서 모스크바로 옮겼다.3. 4. 노브고로드와의 관계

이반 1세는 노브고로드에 대한 영향력을 확대하기 위해 노력했다. 그러나 노브고로드 내부에는 리투아니아를 지지하는 세력이 있어 이반 1세와 갈등을 겪었다. 1333년 이반 1세는 노브고로드에 군대를 파견하여 압력을 가했지만, 완전한 지배권을 확보하지는 못했다. 1339년 노브고로드에서 총독들을 철수시켰지만, 리투아니아의 영향력을 완전히 제거하지는 못했다.[2]3. 5. 트베르와의 관계

이반 1세는 형 유리 3세가 트베리 공국의 드미트리에게 살해당한 후 모스크바 공국을 계승했다. 그러나 대공 칭호는 트베리의 알렉산드르 미하일로비치에게 돌아갔다.[1] 알렉산드르는 세금 징수에 어려움을 겪었고, 1327년 트베리 봉기로 이어져 킵차크 칸국의 오즈베크 칸이 보낸 부관과 사절단이 살해당했다. 오즈베크 칸은 이반 1세가 이끄는 응징군을 보내 트베리를 약탈했고, 알렉산드르는 리투아니아로 도망쳤다.[2]이후 이반 1세는 오즈베크 칸에게 인정받아 블라디미르 대공 칭호를 얻었다. 1331년 알렉산드르 바실리예비치가 사망하자 이반 1세는 유일한 대공이 되었다.

1331년 또는 1332년, 알렉산드르 트베르스키는 자신의 공국을 회복하기 위해 프스코프로 돌아왔다. 1334년 또는 1335년 초, 알렉산드르는 아들 표도르를 킵차크 칸국에 보냈고, 표도르는 1335년 타타르 관리와 함께 트베르로 돌아왔다. 1336년 겨울, 알렉산드르는 트베르를 방문했고, 같은 해 이반 1세는 킵차크 칸국으로 갔다.

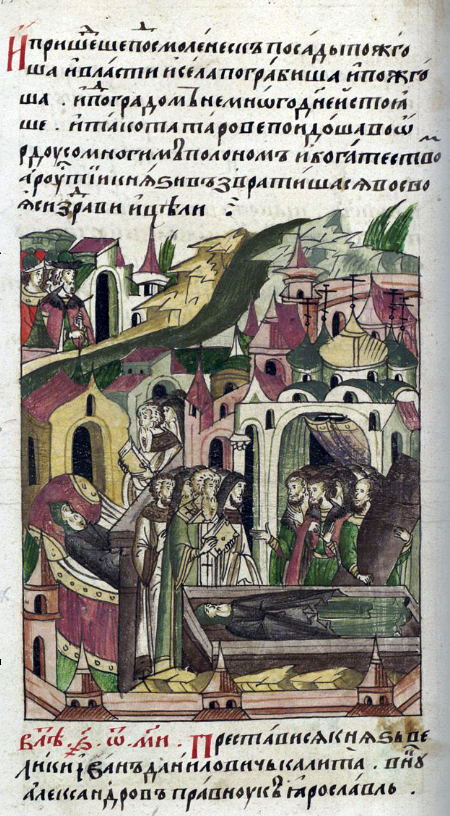

이반 1세와 타타르 관리의 설득으로 알렉산드르는 킵차크 칸국으로 가서 복직을 논의했다. 알렉산드르는 완전한 사면과 트베르로 돌아갈 권리를 부여받았다. 그러나 1338년 가을, 알렉산드르가 트베르로 돌아온 후, 이반 1세는 킵차크 칸국으로 가서 알렉산드르를 모함했다. 결국 알렉산드르와 그의 아들 표도르는 1339년 10월 28일에 처형되었다.

알렉산드르의 처형은 모스크바와 트베리 간의 오랜 경쟁의 종식과 트베르의 분열을 의미했다. 이반 1세는 트베리의 변형 대성당 종을 모스크바로 옮기며 승리를 자축했다.

4. 죽음

1339년 2월 1일 아들 시메온에게 대리청정을 맡겼다.[2] 이듬해 1340년 3월 31일 52세의 나이로 사망했다. 그의 아들 시메온은 모스크바 대공과 블라디미르 대공직을 동시에 계승하였다. 이반 1세는 자신이 건설한 대천사 미가엘 성당에 안장되었으며, 이 성당은 이후 그와 후손들의 묘지가 되었다.[2]

5. 평가

이반 1세에 대한 평가는 긍정적 측면과 부정적 측면이 모두 존재한다.

긍정적 평가로는 약소국이었던 모스크바 대공국을 부강하게 만들어 러시아 차르국으로 성장할 수 있는 기반을 마련했다는 점, 킵차크 칸국과의 외교를 통해 정치적 안정을 확보하고 경제 발전에 기여했다는 점, 러시아 정교회와의 협력을 통해 모스크바를 종교적, 문화적 중심지로 만들었다는 점 등이 있다. 특히 15세기 초에 쓰여진 『삼위일체 연대기』는 이반 1세의 몽골과의 화해 정책을 높이 평가한다.[2]

부정적 평가로는 킵차크 칸국의 징세관 역할을 하며 가혹하게 세금을 징수하여 백성들에게 고통을 주었다는 점, 주변 공국들을 흡수하는 과정에서 강압적인 방법을 사용했다는 점, 외세에 굴종적인 태도를 보였다는 점 등이 있다. 니콜라이 카람진은 이반 1세를 "교활한" 인물이라고 평가했으며, 소비에트 시대 역사가들은 그를 "타타르의 사형 집행인, 아첨꾼, 최고의 노예"로 묘사하며 더 비판적인 평가를 내렸다.

5. 1. 긍정적 평가

이반 1세는 약소국이었던 모스크바 대공국을 부강하게 만들어 러시아 차르국으로 성장할 수 있는 기틀을 마련한 군주로 평가받는다.[1]

15세기 초에 쓰여진 『삼위일체 연대기』는 이반 1세의 궁정에서 칭송되었던 그의 이미지를 차용하여 몽골과의 화해 정책을 높이 평가한다.[2]

최초의 근대 러시아 역사가인 니콜라이 카람진(Nikolay Karamzin)은 그의 저서 『고대와 현대 러시아에 관한 회상』(Memoir on Ancient and Modern Russia)에서 이반 1세에게 "러시아 영토의 수집가"라는 칭호를 부여하며, 그를 "교활한" 인물이라고 덧붙였다. 카람진은 또한 "14세기 이전에는 거의 알려지지 않았던 작은 마을, 그 중요하지 않음 때문에 오랫동안 '쿠치코보 마을'(village Kuchkovo)이라는 경멸적인 이름으로 불렸던 곳이 머리를 들고 조국을 구했다."라고 말했다. 반면 세르게이 솔로비요프(Sergey Solovyov)는 이반 1세에 대한 평가가 신중하며, 카람진의 칭호를 반복하면서 그가 "러시아 땅에서 도둑들을 없앴다"는 점만 언급한다.

바실리 클류체프스키(Vasily Klyuchevsky)에 따르면, 모스크바 공작이 대공의 칭호를 받은 후, 모스크바를 중심으로 "공작 연합"이 형성되었는데, 이반 1세 통치 시대에는 "재정적으로 그리고 결속된" 형태였다. 총대주교좌가 옮겨진 후, 모스크바는 정치적 수도가 되기 전에 교회의 수도가 되었고, 그 결과 "러시아 정교회가 보유한 풍부한 물적 자원이 모스크바로 몰려들어 모스크바를 부유하게 하는 데 기여했다." 클류체프스키는 또한 당시 사람들의 태도를 언급하며, "마침내 북부 러시아는 모스크바 공작을 러시아 정교회의 장자, 주요 러시아 수장의 가장 친밀한 친구이자 협력자로 여기게 되었고, 모스크바를 러시아 땅의 가장 위대한 성인의 특별한 축복이 내려앉은 도시로 간주하게 되었다…"고 말한다.

로버트 크러미(Robert O. Crummey)는 이반 1세의 가장 큰 승리는 총대주교가 모스크바로 거처를 옮긴 것이라고 말한다. 그는 "그때부터 모스크바는 러시아 정교회 수장의 거주지가 되었고, 모스크바 공작들은 교회의 주요 수호자 역할을 맡게 되었다… 모스크바는 순례의 중심지가 되었고, 심지어 페트르의 수호성인이었던 파렴치한 이반 1세조차도 후대의 눈에는 성스러운 분위기를 얻게 되었다."라고 말한다.

크리스토프 바우머(Christoph Baumer)에 따르면, "외즈벡(Özbeg)은 모든 러시아 도시로부터 공물과 세금을 거두어 전달할 책임을 새로운 대공에게 맡김으로써 이전의 분할 통치 정책을 포기하는 중대한 결정을 내렸다. 이반 1세는 이러한 부과금을 꼬박꼬박 납부하여 그의 특권적 지위를 더욱 강화했다. 이러한 방식으로 그는 1380년대에 황금 호르데 자체에 도전할 지역 강국으로서 모스크바의 미래를 위한 기반을 마련했다."

엘렌 카레르 덩캉스(Hélène Carrère d'Encausse)는 몽골 덕분에 이반 칼리타가 대공의 칭호를 받았고, "그와 함께 러시아 공국으로부터 공물을 거두고 공작들 사이에서 판결을 내릴 권리를 얻었다. 모스크바의 창시자의 꿈이 현실이 되어가고 있었다. 그의 공국은 국가의 정치 중심지이자 정복된 러시아 영토의 무게 중심으로 변모하고 있었다."고 말한다.

이반 1세는 킵차크 칸국과의 외교 관계를 통해 정치적 안정을 확보하고 경제 발전에 기여했다. 또한 러시아 정교회와의 협력을 통해 모스크바의 종교적, 문화적 중심지로서의 위상을 높였다. 혼란한 시기에 강력한 리더십을 발휘하여 국가의 기틀을 다진 인물로 평가할 수 있으며, 특히 민생 안정을 위해 노력하고 외세의 침략으로부터 백성을 보호하려 했던 점은 높이 평가할 만하다.

5. 2. 부정적 평가

이반 1세는 킵차크 칸국의 징세관 역할을 하며 가혹하게 세금을 징수하여 백성들에게 고통을 주었다는 평가를 받는다. 주변 공국들을 흡수하는 과정에서도 강압적인 방법을 사용했다는 비판이 있다.외세에 굴종적인 태도를 보이며 자신의 권력을 강화하기 위해 백성을 희생시킨 인물로 비판받을 수 있다. 특히, 킵차크 칸국에 과도한 세금을 바치고, 다른 공국들을 침략한 행위는 비난받아 마땅하다는 평가다.

Николай Карамзин|니콜라이 카람진ru은 이반 1세를 "교활한" 인물이라고 평가했다. Sergey Solovyov|세르게이 솔로비요프영어는 이반 1세에 대한 평가를 신중하게 내리면서, 카람진의 칭호를 반복하며 그가 "러시아 땅에서 도둑들을 없앴다"는 점만 언급했다. 소비에트 시대 역사가들은 카를 마르크스의 글을 따라 이반 1세를 "타타르의 사형 집행인, 아첨꾼, 최고의 노예"로 묘사하며 더 비판적인 평가를 내렸다. Vasily Klyuchevsky|바실리 클류체프스키영어는 이반 1세를 "인색한 공작"으로 묘사하며, 이반 1세부터 시작하여 모스크바의 모든 공작들은 "부지런히 칸에게 아첨하고 그를 자신의 계획을 위한 도구로 삼았던" 교활한 실용주의자들이었다고 평가했다.

6. 가족 관계

이반 1세는 첫 번째 부인 엘레나와의 사이에서 시메온, 다닐, 페피니아, 마리아를 낳았고, 엘레나는 스몰렌스크 공작 알렉산더 글레보비치의 딸이라는 가설이 있다.[2] 두 번째 부인 율리아나와의 사이에서는 이반 2세, 안드레이, 예브도키아, 페오도시아를 낳았다.[2]

참조

[1]

문서

13세기에 유럽을 원정한 몽골 기마 군단

[2]

문서

백성들이 이반 1세를 일컬어 "루스 영토의 수집가"라고 칭할 정도였다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com